11月17日是世界早产儿日。近日,上海交通大学电子信息与电气工程学院顾昌展副教授团队与上海国妇婴医院刘志伟教授团队合作,在以新型传感方式进行早产儿缺氧预防方面取得创新性进展,相关成果以“Noncontact Infant Apnea Detection for Hypoxia Prevention with a K-band Biomedical Radar”(基于k频段生物雷达的非接触式婴儿呼吸暂停检测以预防缺氧)为题发表在生物医学领域顶级学术期刊《IEEE Transactions on Biomedical Engineering》上。

研究背景

呼吸暂停发生在超过50%的早产儿身上,短期容易造成缺氧和心动过缓等不良情况,而长期反复的呼吸暂停则可能造成视网膜发育病变和神经系统发育不良等更严重的后果。然而,心肺监测的常规方法如心电图和脉氧仪都需要皮肤接触,很容易造成新生儿皮肤损伤和感染,不适合长期使用。因此,非接触式的早产儿心肺检测技术凸显出其应用价值。

创新成果

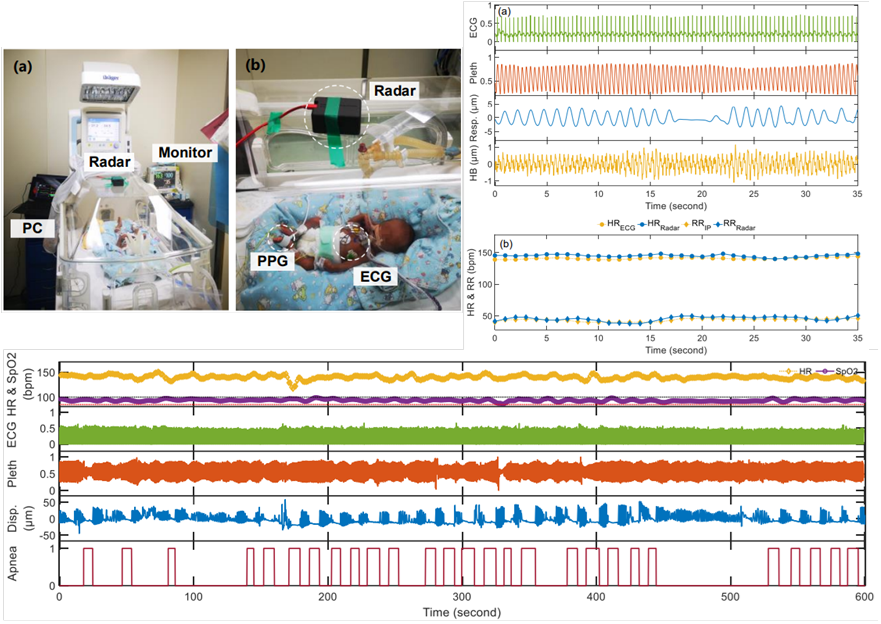

论文首先介绍了一种基于k波段连续波生物医学雷达系统的非接触式婴儿心肺监测技术。以婴儿保温箱为例,生物雷达系统被安装在保温箱的顶部于婴儿正上方约0.5米处。随后生物雷达系统连续发射的电磁波可以穿透保温箱,聚焦于婴儿胸腹部;同时婴儿的心肺等生理活动,包括呼吸、心跳和体动由于多普勒效应会对电磁波产生相位调制,因而后向散射的电磁波就携带了婴儿的心肺活动信息。通过获取后向散射电磁波信号和相应的信号处理方法,可以提取婴儿心肺活动的瞬时波形,以提供详细的心肺活动信息。

为准确探测低速的心肺信息,获取准确的时域呼吸相波形数据,论文使用了自主研发的直流耦合的干涉雷达接收机,其具有自适应去除环境杂散引起的直流分量的功能,既可避免传统雷达系统中存在的探测低速运动失真的问题,又可以避免直流偏差造成雷达电路饱和的问题。该生物雷达系统可以实现微米级位移运动的探测,适用于早产儿微弱心肺活动信号的非接触式探测。

基于K波段生物雷达系统的心肺监测原理图(左)和硬件系统(右)

此外,论文提出了一种可以生成自适应阈值和个性化设置预警时长的呼吸暂停检测算法。该算法基于雷达检测到的呼吸幅度变化,可以即时调整呼吸暂停检测阈值,适用于早产儿呼吸节律不平稳的情况,并且不同心肺活动状态的婴儿都可以即时使用。

另外,该算法可以自行设定的呼吸暂停预警标准,可以针对性地对不同胎龄、体重和疾病状态的早产儿提供更个性化的监护。论文中共检测了5名早产儿,连续检测时长总计超过1200小时。在85个引起血氧下降至90%以下、时长在5至20分钟的片段中,所检测的每个受试者呼吸暂停事件次数与参考值比较,平均灵敏度为0.87,平均相关系数为0.98,时长小于10秒的呼吸暂停次数平均占比为0.42。

临床实验(左上)及基于生物雷达技术检测的心肺活动信息(右上)和呼吸暂停(下)

上海交通大学电子信息与电气工程学院博士研究生温力为第一作者,顾昌展副教授和刘志伟教授为共同通讯作者。

该研究得到了国家自然科学基金、上海交通大学“交大之星”计划医工交叉研究基金和SHDC临床研究计划的资助。

论文链接:https://ieeexplore.ieee.org/document/10287606